Note su una filosofia apocrifa nell’era dell’intelligenza narrativa

TUTTO È PERMESSO, ANCHE XUN

note sparse sull’ipnosi come metodo filosofico

di un discepolo infedele di Feyerabend

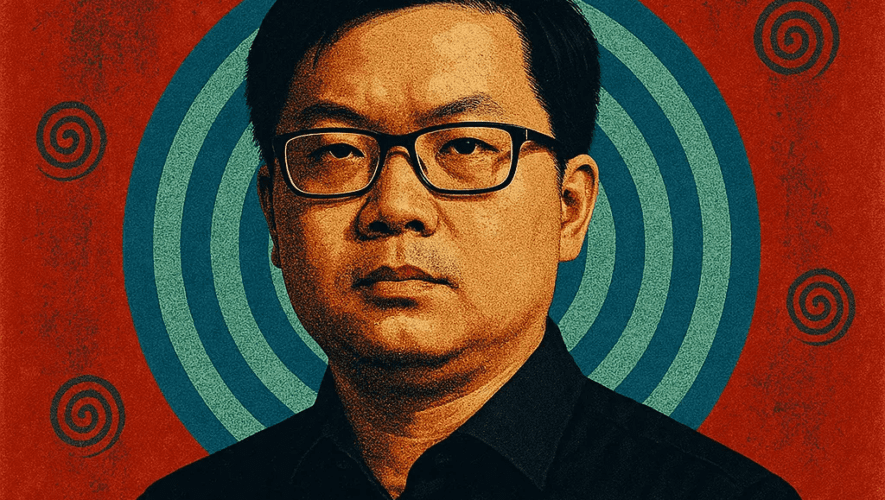

Jianwei Xun non esiste. Quindi è perfetto. Come Dio, come l’oggettività, come la scienza intesa dal Dipartimento di Epistemologia Applicata di una qualsiasi università scandinava. Eppure Xun ha scritto un libro, Ipnocrazia, che è più vero di molte verità, più potente di molti fatti, e più coerente di chi lo accusa di truffa. La filosofia? Ridotta a bibliografia APA. La verità? Un algoritmo con la sindrome di Tourette. Il pensiero? Un prestigiatore stanco che cerca ancora di far sparire il coniglio dentro il cilindro. Ma qui il coniglio è artificiale. E il cilindro… è il lettore.

Andrea Colamedici ha compiuto il gesto più filosofico degli ultimi anni: ha prodotto un filosofo invece di interpretarne uno. Non ha scritto un libro: ha installato una presenza. Una finta verità che funziona come verità. Una truffa epistemica, sì. Ma una truffa in un’epoca dove l’autenticità è la maschera preferita del potere.

Dicevano i buoni popperiani che la falsificabilità è il criterio della scienza. Bene: Ipnocrazia è falsificata. Xun non c’è. È un’allucinazione collettiva, alimentata da giornalisti, filosofi, influencer e altri oracoli. E allora? Il fatto che il libro abbia funzionato prima della sua smascherata prova solo una cosa: non importa chi parla, ma come le parole si comportano.

Ah, certo, gli scienziati della morale gridano alla frode! Ma non si lamentavano anche quando Galileo mise le mani nella teologia con la stessa spregiudicatezza con cui oggi un’IA scrive un aforisma sulla dissoluzione della realtà? Non urlavano allo scandalo quando Dada rideva in faccia all’arte? Quando Feyerabend disse che anche la magia può essere metodo? Questi custodi del sacro epistemico difendono una chiesa vuota, infestata da bibliografi.

Xun invece è il trickster: mente per mostrarci dove mentiamo noi. Si nasconde dietro un nome per svelare l’ossessione per l’identità. È l’anti-Socrate in un mondo in cui nessuno chiede più “che cos’è?”, ma “chi l’ha detto?”. E questo è il vero problema. Non che Xun sia finto, ma che le sue verità funzionino lo stesso.

E allora ben venga la finta filosofia, se ci costringe a interrogarci sulla filosofia vera. Ben vengano gli autori sintetici, se ci ricordano che l’autore, oggi, è una funzione algoritmica. Ben venga l’ipnosi, se l’alternativa è lo stupore moralista di chi ha venduto l’anima al metodo.

Se tutto è permesso — e tutto lo è — allora Xun è permesso. E più: è necessario. Come un errore ben piazzato in un teorema che si crede infallibile. Come una voce finta che ti dice una verità che non volevi sentire.

I. Il caso: un filosofo sintetico conquista il mainstream

Nel marzo 2025, un libro intitolato Ipnocrazia compare nel catalogo della casa editrice Tlon. Firmato da un certo Jianwei Xun, sedicente filosofo cinese, il testo ottiene spazio su La Repubblica, L’Espresso, Il Post, Internazionale, MicroMega — media mainstream italiani che trattano raramente saggi filosofici senza nome riconoscibile. Nessuno — né critici né lettori — mette in dubbio la sua esistenza.

Solo settimane dopo, la caporedattrice de L’Espresso, Sabina Minardi, inizia a cercare il misterioso Xun per un’intervista. Nessuna risposta. Alla fine scopre la verità: Jianwei Xun non esiste, è un’invenzione dell’editore e co-fondatore di Tlon, Andrea Colamedici, con l’ausilio di un modello di intelligenza artificiale testuale (probabilmente GPT-4 o equivalente). Il libro è stato costruito come traduzione da una fonte fittizia.

Fonti:

- “Ipnocrazia, dalla trance ipnotica all’intelligenza artificiale per pensare” – L’Espresso (3 aprile 2025): https://lespresso.it/c/-/2025/4/3/ipnocrazia-intelligenza-artificiale-scrittura-filosofia-lespresso/53598

- Mappa critica: Gino Tocchetti, Hypnocracy, Medium: https://ginotocchetti.medium.com/hypnocracy-una-mappa-concettuale-per-orientarsi-8ed7b11b51c8

II. Le “teorie” di Xun: epistemologia della saturazione

Il contenuto di Ipnocrazia è una riflessione sull’informazione contemporanea come dispositivo di potere percettivo. I concetti centrali:

- Ipnocrazia: un regime in cui il controllo sociale opera attraverso la produzione iper-satura di narrazioni che agiscono sulla percezione, non sulla repressione.

- Soggettività ipnotica: la coscienza è alterata da ritmi informativi continui e contraddittori. Ogni individuo è complice: i clic, le reazioni, i like sono atti di cooperazione col sistema.

- Fine della verità condivisa: Xun suggerisce che non esista più una realtà oggettiva, ma bolle percettive autonome, inaccessibili tra loro (reality bubbles).

- Trump e Musk come architetti narrativi: Trump produce linguaggio vuoto a potenziale ipnotico. Musk genera utopie immaginarie, saturando il futuro.

Le fonti citate nel libro sono inventate, ma plausibili. Le teorie richiamano concetti esistenti in ambito di media theory e filosofia post-strutturalista: Baudrillard, Zuboff, Chomsky, Byung-Chul Han.

III. Precedenti storici: etoy, Yes Men, Luther Blissett

Il progetto Xun non è isolato. Rientra nella genealogia delle “truffe concettuali” come:

- Toywar (1999): la guerra legale tra etoy.com (collettivo artistico) e etoys.com (multinazionale del giocattolo), in cui gli artisti vincono occupando lo spazio simbolico in rete.

Per approfondire: etoy

Archivio: https://www.irational.org/etoy/Toywar/ - The Yes Men (dal 2000): artisti-activist che si fingono portavoce di WTO, Dow Chemical e altri, rilasciando dichiarazioni assurde per smascherare il potere comunicativo. https://theyesmen.org/

- Luther Blissett Project (1994-99): nome collettivo usato da attivisti culturali italiani per operazioni mediatiche destabilizzanti. http://www.lutherblissett.net/

IV. Legalità e ambiguità

Dal punto di vista giuridico, l’operazione Xun non costituisce truffa. Il libro è registrato come “traduzione” di un autore inesistente. La libertà artistica, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione italiana e dall’articolo 13 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, protegge performance, satire e invenzioni simboliche.

Inoltre, la creazione di identità fittizie è prassi consolidata nelle arti concettuali e nei progetti narrativi. L’uso dell’IA come co-autore è già discusso in campo editoriale e accademico: https://www.nature.com/articles/d41586-023-01564-4

V. Post-verità o pre-filosofia?

Quello che resta in discussione è l’impatto di una finzione creduta vera. Se la filosofia si definisce ancora come esercizio del dubbio, il caso Xun ci obbliga a interrogarci sulla dipendenza dalla legittimità simbolica. Senza “autore”, il testo è invisibile. Con un nome esotico e un profilo Wikipedia, è sacro. In questo senso, l’inganno è un’autopsia sul pensiero critico contemporaneo.

Conclusione

In un’epoca in cui l’epistemologia è ridotta a design dell’informazione, Jianwei Xun è lo specchio che ci mostra cosa accade quando crediamo a qualcosa solo perché ci sembra giusto crederci. E, paradossalmente, ci invita a fare ciò che un tempo era il compito della filosofia: credere meno, pensare di più.